Livre

Essai

RONALD L. MORRIS

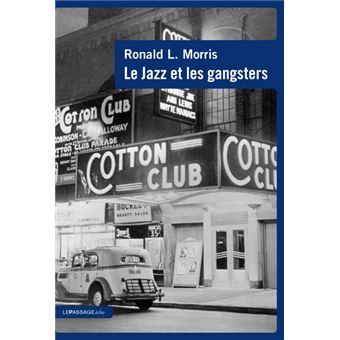

Le jazz et les gangsters

1880-1940

Des films tels que Little Caesar, Certains l’aiment chaud, L’arnaque, Il était une fois en Amérique, Cotton Club, Les Incorruptibles ont fortement contribué à façonner une imagerie puissante et spectaculaire des gangsters sévissant aux États-Unis lors des premières décennies du XXe siècle1. L’épais volume titré Le jazz et les gangsters (1880-1940) et signé Ronald L. Morris nous plonge dans les réalités de cet univers en plaçant le focus plus particulièrement sur les rapports qu’entretenaient la pègre et les musiciens de jazz.

Majoritairement juifs et siciliens, à l’origine immigrés démunis et impécunieux à leur arrivée au pays de l’Oncle Sam, les gangsters entreprennent progressivement au cours de cette période de se confronter à l’establishment « suprématiste » irlandais2 qui impactait et verrouillait quasiment toutes les activités de la société américaine. Il s’agissait de se faire une place dans les affaires en ne lésinant pas sur l’emploi de moyens illégaux. Après avoir acquis et rénové quantité de bouges insalubres et dangereux, les mafias ont mis peu à peu la main sur une grande partie du secteur du divertissement nocturne aux États-Unis.

Ronald L. Morris propose une excursion rétrospective dans les boîtes de nuit de l’époque notoirement tenues par les gangsters. On ne ressent pas l’ennui durant cette visite guidée : pullulement de salles — petites et grandes — aux jauges parfois impressionnantes3, agencements intérieurs recherchés et décorations stupéfiantes, alcool à gogo et ambiances de fête tant et plus, personnel stylé et dûment avisé, employeurs manifestant une présence dans les lieux soit discrète, soit tapageuse, selon le tempérament qui leur était propre, artistes de premier choix, concerts et numéros de music-hall s’enchaînant de façon quasi ininterrompue, clientèle se donnant du bon temps mais invitée à ne pas dépasser les bornes... Nous voila en compagnie des noctambules férus d’attractions grisantes et de jazz de New York, Chicago, Détroit, Memphis, Atlanta, Kansas City !… Impossible de déroger à une halte légitime et prolongée au fameux Cotton Club de Harlem4 où se produisirent Duke Ellington, Cab Galloway, Joséphine Baker, Rosetta Tharpe, Ethel Waters, Louis Armstrong, Jimmie Lunceford...

Il a été démontré que la pègre affectionnait le jazz. Selon de nombreux témoignages, quantité de gangsters étaient de fervents mélomanes. Parmi les « admirateurs crapuleux » — comme les nomme Ronald L. Morris — de cette musique est cité un certain Larry Mangano… mais la mémorable famille des Capone et bien d’autres membres du milieu n’étaient pas en reste. Durant ces années, les sociétés criminelles ont rempli à grande échelle d’authentiques rôles de mécènes.

Si les gangsters aimaient le jazz, ils aimaient aussi ses interprètes. Tout porte à croire qu’ils se montraient généralement assez larges avec les artistes. A ce titre, un extrait des souvenirs du pianiste Earl Hines faisant état de la générosité d’Al Capone à son égard en fournit un exemple : « Il arrivait au club tard le soir, et si j’étais à l’entrée, il lui arrivait de faire semblant de redresser ma pochette, en y glissant un billet de 100 dollars, ou alors il me serrait la main et y mettait un billet de 20 dollars.»5 De son côté, la chanteuse Ethel Waters qui a également croisé Capone « estime avoir été traitée [par lui] avec du respect, des applaudissements, de la déférence, et avoir été très bien payée. »

Il est en outre à souligner qu’à l’opposé des pratiques discriminatoires dominantes, les gangsters repoussaient le racisme. « Ces hommes pratiquaient une loyauté paternaliste, étaient d’une grande générosité, recherchaient sérieusement l’intégration raciale à une époque où d’autres cherchaient plutôt une corde à lyncher », note Ronald L. Morris. L’auteur considère que la « protection » du milieu juif et sicilien a, en de maintes occasions, empêché les « artistes de dépérir et même de mourir.»

La liberté de création pour les musiciens est de surcroît évoquée.6 Selon Ronald L. Morris, les gangsters ont aidé grandement à populariser le jazz mais également à le développer. Il défend l’opinion selon laquelle — du fait que jazzmen et jazzwomen se trouvaient sous le joug de la misère, de la répression économique et sociale et des interdictions de toutes sortes — le jazz « n’aurait jamais mûri» sans le soutien des organisations mafieuses7… Si, selon toutes probabilités, ces dernières ont pu jouer un rôle indéniablement important en ce qui concerne la progression et l’évolution du jazz, peut-on toutefois adhérer entièrement à une assertion aussi exclusive et restrictive ?

Hormis les interrogations qu’il suscite, le livre de Ronald L. Morris possède la qualité d’aller au-delà de la description et de l’analyse des relations que maintenaient artistes musicaux et gangsters. Pour les décennies considérées, il retrace un large panorama de la vie de la communauté noire en général et de la condition des musiciens et musiciennes noirs en particulier. Les réalités sociales sont scrupuleusement abordées.

Une autre qualité du livre est à mentionner : l’abondance des éléments de documentation — méticuleusement collectés par Ronald L. Morris auprès d’anciens propriétaires de clubs, musiciens, critiques, historiens8 — qui se proposent de faire foi à son propos général.

Des informations multiples enrichissent d’autre part le texte. Ronald L. Morris pousse, par exemple, très utilement l’éclairage sur les « vraies raisons » qui ont provoqué en 1917 la fermeture historique et si déterminante du quartier Storyville à la Nouvelle-Orléans. Dans un autre registre, il est par ailleurs rappelé qu’au cours des années 20, dans bon nombre de cas, on ne pouvait guère taxer les professionnels du jazz de tire-au-flanc ! Nécessité faisant loi, ils devaient en effet fréquemment s’appliquer des cadences de travail qui paraissent aujourd’hui démentielles. Ainsi, on apprend par exemple qu’à Chicago en ces temps-là l’orchestre New Orleans Rhythm Kings « se produisait […] de midi à 14 heures […] au Canton Tea Garden, puis il passait au Moulin Rouge de 15 heures à 18 heures, avant de jouer au Friar’s Inn de 1 heure à 6 heures du matin. ».

Ronald L. Morris nous remet également en mémoire l’épique battle de saxophones qui dura, dit-on, 15 heures à Kansas City en 1933 et qui vit Lester Young « l’emporter » sur Coleman Hawkins. Épisode historique avéré ou légende ? Faisant l’objet de récits contradictoires, l’événement est davantage interprété comme la manifestation d’un nouveau style en bousculant une autre, comme une manière de mise à bas insolente et sans ménagement de la statue du Commandeur Hawkins jugée alors indéboulonnable.

La mise sous les verrous progressive, massive, méthodique, des gangsters à la fin de la période étudiée par Ronald L. Morris marque le point de départ d’un vague durable de fermeture d’une multitude de clubs de jazz ainsi que d’une désaffection du public à l’endroit du genre musical qu’ils s’employaient à valoriser. Selon l’auteur, la situation n’aurait jamais cessé de se dégrader. On ne partage pas obligatoirement sa vision « décadentiste » qui le conduit notamment à des commentaires abrupts sur la situation du jazz actuel (« Aujourd’hui, le jazz est devenu un hochet pour l’avant-garde ») ni ses inquiétudes pessimistes (« Il se peut que cette musique soit en train de dépérir »). Même si de nos jours on entrevoit quelquefois des courants contraires menaçant la création, la popularité et la diffusion de la musique de jazz, est-il pour autant possible d’envisager sa future et hypothétique disparition ?

Didier Robrieux

Ronald L. Morris

Le jazz et les gangsters

1880-1940

Ed. Le Passage, 2018

_____________

-

Little Caesar (1931) de Mervyn LeRoy, Certains l’aiment chaud (1959) de Billy Wilder, L’arnaque (1973) de George Roy Hill, Il était une fois en Amérique (1984) de Sergio Leone, Cotton Club (1984) de Francis Ford Coppola, Les Incorruptibles (1959) série télévisée et (1987) film de Brian De Palma.

-

L’establishment « suprématiste » irlandais… et ses trafics…

-

1000 places assises au Lincoln Gardens de Chicago, 800 places au Cotton Club de New York, à titre d’exemple.

-

Cotton Club : établissement ouvert en 1923 et fermé en 1936.

-

« Scarface » (« le Balafré ») s’entendait bien avec les musiciens. Il aimait arriver dans un club avec sa bande et demander ses morceaux favoris à l’orchestre. Il était très généreux, avec des pourboires de 100 dollars. » (Earl Hines).

-

« Dans les limites de la loyauté imposée par le milieu de la pègre, les jazzmen eurent une grande marge de liberté pour créer leur

musique. » […] « Une fois qu’ils avaient engagé un orchestre, les gangs juifs et italiens l’entouraient d’un cocon protecteur et lui laissaient ainsi le temps de peaufiner sa propre sorte de musique. »

-

Ronald L. Morris perçoit la période 1880-1940 comme une parenthèse positive et florissante, comme une « ère glorieuse pour la musique de jazz ».

-

Via les mémoires, interviews et ouvrages spécialisés disponibles.

[ Janvier 2025 ]

DR/© D. Robrieux